Dalam Komunikasi Digital di Kalangan Anak Muda

Komunikasi manusia kini mengalami pergeseran besar, dari tatap muka menjadi berbasis layar. Perubahan ini semakin terasa pasca pandemi covid 19, ketika hampir seluruh interaksi sosial berpindah ke ruang digital. Kata, emoji, dan simbol menggantikan ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh yang selama berabad-abad menjadi jembatan emosi antar individu. Dalam dunia digital, makna tidak lagi melekat pada kata secara utuh, tetapi bergantung pada konteks, waktu, dan interpretasi penerima pesan. Distorsi pun sering terjadi, bukan karena kesalahan bahasa, melainkan karena hilangnya rasa dan kehadiran manusia, tergantikan sosok di balik layar.

Fenomena ini terlihat jelas di kalangan anak muda, generasi yang tumbuh bersama chat, notifikasi, dan emoji. Mereka membangun makna emosional baru dari bentuk komunikasi yang singkat dan visual, seperti penggunaan emoji tertentu untuk menandai perasaan, atau panjang-pendeknya respons teks sebagai penanda kedekatan. Di sinilah sering muncul “kesenjangan tafsir” antar generasi, di mana makna sederhana dapat berubah arah sepenuhnya hanya karena perbedaan kebiasaan di dunia digital.

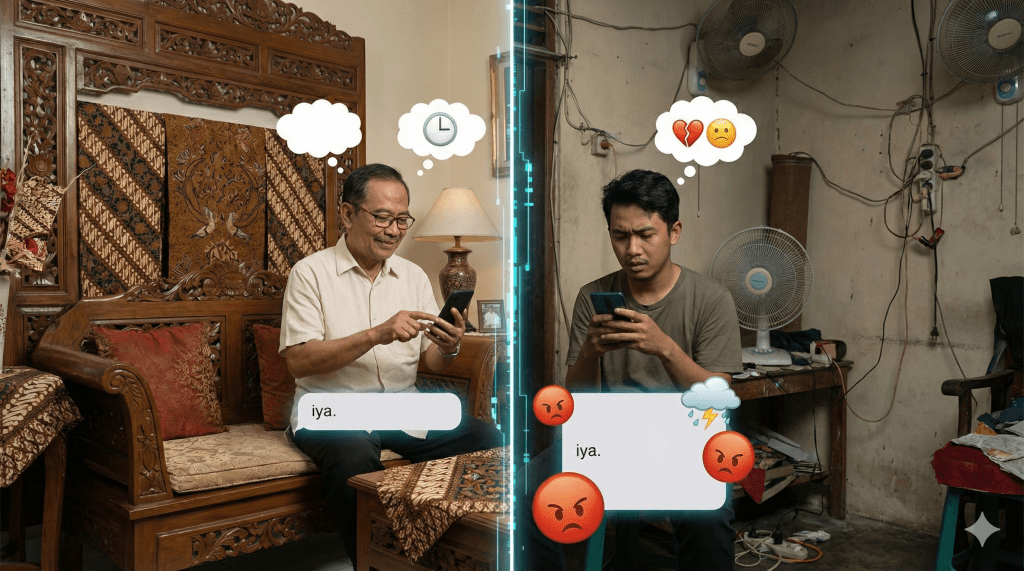

Sebagai contoh, saya sering berkomunikasi dengan anak muda yang usianya terpaut setengah dari saya. Pernah suatu kali, ketika sedang di perjalanan, saya menjawab pesan dengan satu kata singkat: “iya.” Bagi saya, itu jawaban netral dan praktis karena sedang berada di jalan dan tidak bisa mengetik panjang. Namun ternyata, penerimaan di sisi lain sangat berbeda. Bagi mereka, balasan satu kata “iya” dianggap dingin, bahkan seolah menunjukkan rasa tidak suka atau kemarahan.

Tidak ada sedikit pun perasaan negatif dalam pesan itu, tetapi di mata penerima, nada emosionalnya sudah berubah. Dari peristiwa sederhana ini saya menyadari: di era digital, yang hilang bukan hanya konteks, tapi juga keintiman dalam memahami perasaan manusia.

Konteks Emosional yang Hilang

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Computer-Mediated Communication (CMC) oleh Joseph Walther (1992), yang menjelaskan bahwa komunikasi melalui media digital memiliki keterbatasan dalam menyalurkan isyarat non verbal (seperti ekspresi wajah dan intonasi), pengguna beradaptasi dengan cara lain seperti menggunakan isyarat berbasis text (text-based cues) seperti pemilihan kata, tanda baca, emoji, atau panjang pesan untuk menyampaikan emosi dan membangun kesan.

Dari perspektif semiotika Roland Barthes (1977), Simbol-simbol digital (seperti emoji, singkatan, atau tanda baca) tidak hanya memiliki makna denotatif, tetapi juga makna konotatif yang dibentuk oleh konteks budaya dan sosial. Dalam komunitas anak muda, simbol-simbol ini menjadi bagian dari “bahasa rahasia” yang terus berevolusi sesuai tren dan konteks sosial.

Hasil observasi menunjukkan bahwa bentuk komunikasi digital anak muda cenderung menekankan nuansa emosional implisit. Pesan yang sangat singkat seperti “iya,” “oke,” atau “terserah” sering kali dimaknai bukan sebagai pernyataan faktual, melainkan sinyal emosional apakah penerimanya senang, kecewa, atau tidak peduli.

Makna juga sering bergeser karena konteks sosial. Misalnya, emoji “😂” yang dulu bermakna tawa kini sering digunakan dengan ironi atau sindiran. Demikian juga tanda titik di akhir kalimat (“baik.”) bisa dibaca sebagai bentuk kekesalan pasif. Dalam dunia seperti ini, interpretasi pesan bukan lagi soal kata, tapi emosi yang diasumsikan.

Bagi generasi yang tumbuh di masa komunikasi langsung, distorsi semacam ini sering mengejutkan. Bagi generasi digital, sebaliknya mereka menganggap semua tanda itu bagian dari kode budaya yang harus dipahami agar komunikasi terasa “nyambung.”

Kasus seperti pengalaman saya membuktikan bahwa dalam komunikasi modern, emosi tidak hanya dikirim melalui kata, tetapi juga melalui cara kata itu ditulis dan dibaca.

Ujungnya : empati

Pada akhirnya, komunikasi digital mempercepat interaksi, tetapi menipiskan nuansa emosional. Ia efisien, namun sering kehilangan kedalaman. Dalam ruang percakapan berbasis layar, satu kata bisa mengandung seribu tafsir, tergantung pada siapa yang membaca dan dalam konteks apa ia dibaca.

Distorsi makna dan emosi ini bukan sekadar masalah teknologi, melainkan tanda bahwa manusia masih belajar beradaptasi dengan bentuk komunikasi baru. Di era di mana pesan lebih cepat dari perasaan, maka empati di dunia digital menjadi kemampuan yang paling penting.

Mungkin di masa depan, kita tidak hanya perlu literasi digital, tetapi juga literasi emosi digital kemampuan untuk memahami bahwa di balik setiap kata singkat di layar, selalu ada perasaan manusia yang tidak bisa sepenuhnya diterjemahkan oleh algoritma.

Leave a comment